Störung der Lastabtragung

Klaus Lieberenz, Silvio Klügel, René Kipper

Der Fahrweg ist so herzustellen und instand zu halten, dass er für die vorgesehene Verkehrsbeanspruchung und den geforderten Reisekomfort uneingeschränkt verfügbar ist. Bei seiner Nutzung kommt es zu Verschleißerscheinungen im Oberbau, Unterbau bzw. Untergrund und damit zur Verschlechterung der Gleislagequalität. Dies wird entscheidend von der Eintragung der Lasten zwischen Rad und Schiene, der Abtragung der Lasten im Tragsystem sowie vom Elastizitäts- und Verformungsverhalten im Gesamtsystem bestimmt. So können Schäden entstehen, die rapide anwachsen und sich über längere Streckenabschnitte ausdehnen können. Ihr Entstehen sollte folglich vorbeugend verhindert werden bzw. sie sollten möglichst schon als Einzelfehler zeitnah beseitigt werden.

Schiene/Schwelle

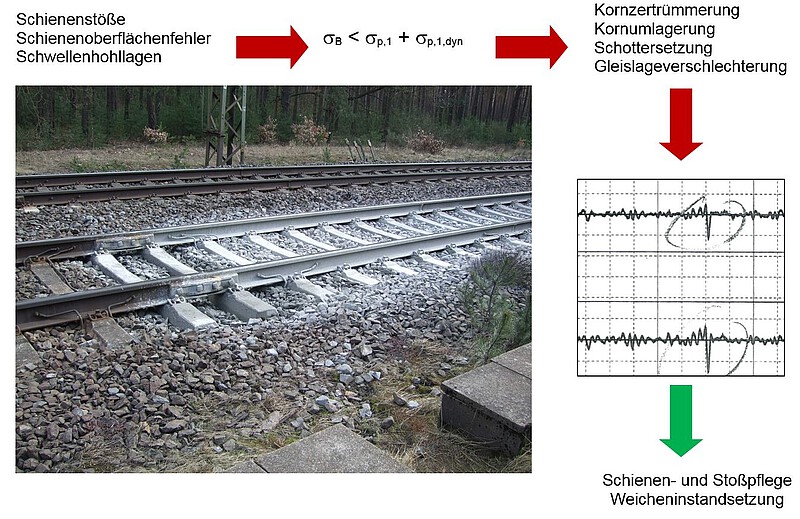

Unstetigkeiten im Bereich der Lasteintragung zwischen Rad und Schiene wie Schienenstöße (Laschenstoß, Schweißstoß oder Isolierstoß/Isolierstoss), Übergabebereiche im Herzstück- und Zungenbereich von Weichen und Kreuzungen, Schienenoberflächenfehler (Riffel, Wellen, Schleuderstellen oder Ausbrüche) sowie Schwellenhohllagen führen zu dynamischen Zusatzbelastungen. Diese Belastungen bewirken mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit der Züge erheblich höhere Spannungen im Tragsystem. Anfangs wird das Gleis und dann der Schotter überbeansprucht und es kommt zu Schäden an der Befestigung und an den Schwellen und weiter zu Kornzertrümmerungen, Kornumlagerungen und Setzungen im Schotterbett. Typisch dafür sind weiße Stellen an der Oberfläche. Wird die Schadensursache nicht beseitigt, so nimmt die Überbeanspruchung sukzessive zu und die Schäden breiten sich längs in Fahrtrichtung und in der Tiefe aus.

© GEPRO Ingenieurgesellschaft

Bettung

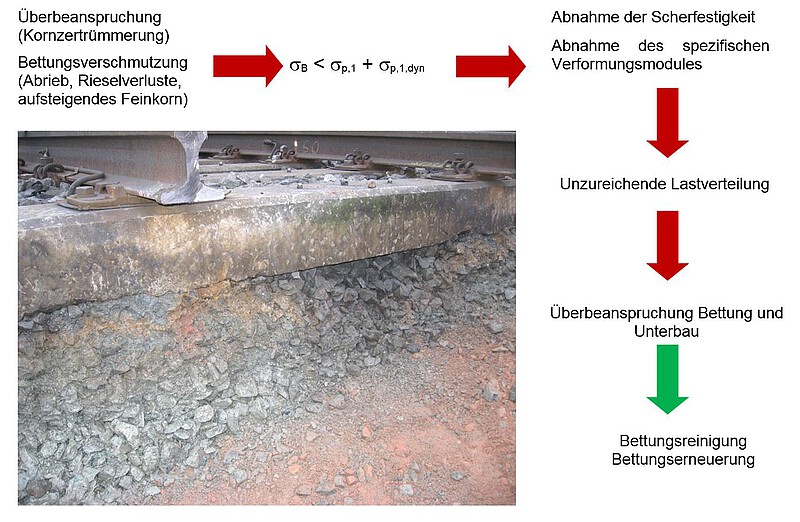

Überbeanspruchung (δB < δp,1 + δp,1,dyn) und/oder Verschmutzung des Schotters verändern das Verformungs- und Elastizitätsverhalten, die Scherfestigkeit und die Lastverteilung in der Bettung. Der Schotter wird überbeansprucht und verliert durch Kornzertrümmerung, Kornumlagerung und Abrundung seine Trag- und Drainagefähigkeit. Sowohl Bettung als nachfolgend auch der Unterbau/Untergrund können die höheren Belastungen nicht mehr ohne Schädigung und schädliche Verformungen aufnehmen.

© GEPRO Ingenieurgesellschaft

Unterbau

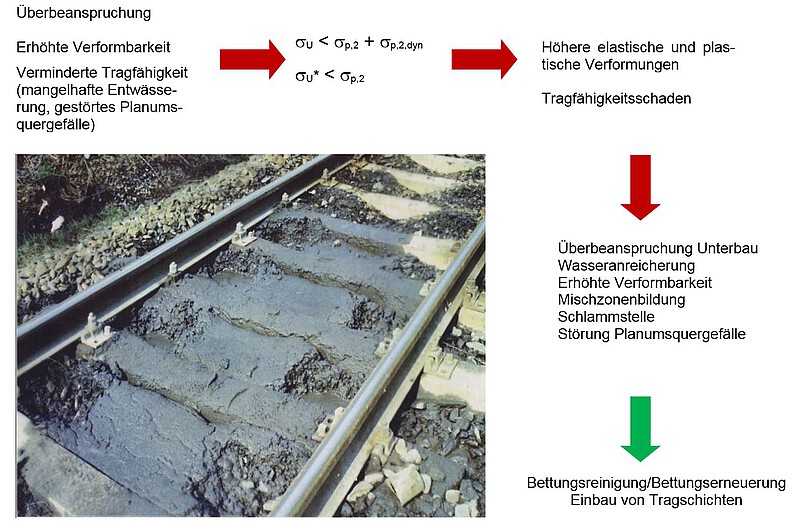

Überbeanspruchung durch die Zusatzbelastungen bzw. mangelnde Lastverteilung in der Bettung (δp,2) und/oder die erhöhte Verformbarkeit/verminderte Tragfähigkeit des anstehenden Bodens (δU) durch erhöhten Wassergehalt infolge mangelhafter Entwässerung (gestörtes Planumsquergefälle, untüchtige Längsentwässerung) führen anfänglich zu höheren elastischen und dann zu plastischen Verformungen und zum Tragfähigkeitsschaden

(δU < δp,2+ δp,2,dyn bzw. erhöhte Verformbarkeit/verminderte Tragfähigkeit δU* < δp,2).

© GEPRO Ingenieurgesellschaft

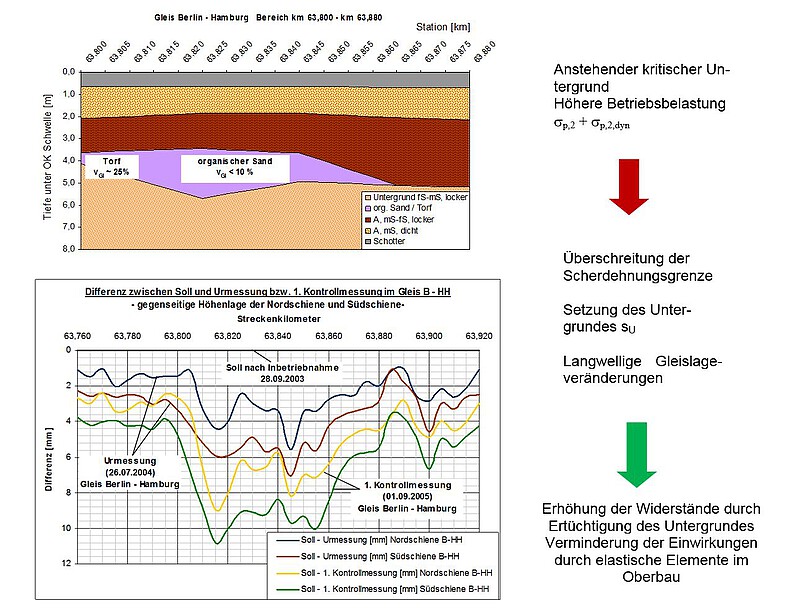

Untergrund

Verformungswillige Böden im Untergrund wie feinkörnige Böden ohne ausreichende Scherfestigkeit, Weichschichten und verlagerungsempfindliche Sande können unter Belastung bzw. dynamischer Zusatzbelastung zusammengedrückt oder umgelagert werden und so zu Setzungen und langwelligen Gleislageveränderungen führen.

© GEPRO Ingenieurgesellschaft

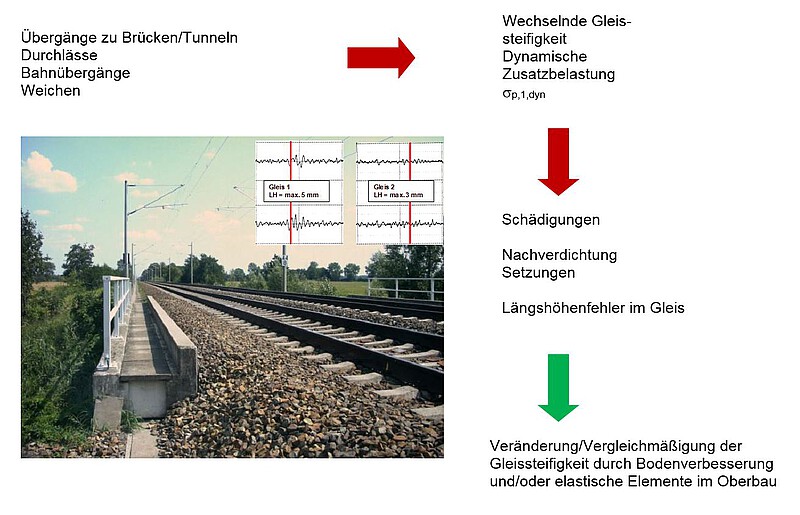

Übergangsbereiche

Auf kurzen Distanzen in Gleislängsrichtung wechselnde Bettungsmoduln bzw. Gleissteifigkeiten führen in Übergangsbereichen zu dynamischen Zusatzbelastungen mit Überbeanspruchungen im Ober- und Unterbau und zu Schädigungen am Gleis sowie Nachverdichtungen, Kornumlagerungen und Setzungen in der Bettung und im Unterbau/Untergrund.

© GEPRO Ingenieurgesellschaft

Passende Fachliteratur zur Bahninfrastruktur finden Sie hier:

Handbuch Erdbauwerke der Bahnen

Das Handbuch Erdbauwerke der Bahnen informiert umfassend über die wesentlichen Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen Oberbau, Unterbau und Untergrund unter den Einwirkungen aus dem System Fahrzeug-Fahrweg. Dieses Handbuch soll allen in der Planung, Bemessung und Ausführung von Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken der Eisenbahn Beschäftigten ein praxisorientiertes Nachschlagewerk und eine Handlungsanleitung für ein instandhaltungsarmes Fundament des Fahrwegs sein. Durch die umfassende Darstellung des neuen Teilsicherungskonzepts in der Geotechnik ist es auch für Studierende und Lehrende an Universitäten und Fachhochschulen eine wertvolle Hilfe.